Le stelle si formano a partire da grandi complessi di

nubi molecolari di gas e polveri interstellari situati per lo più nel disco

della Galassia

(il

termine “molecolari” indica che al loro interno l'idrogeno si trova

generalmente sotto forma di molecola). Queste nubi hanno una massa media di

circa 100 000 masse solari e una densità dell'ordine di 500 molecole al cm

cubico. Il materiale di partenza è costituito essenzialmente da idrogeno, come

detto, ed elio, residui della nucleosintesi cosmologica avvenuta nel big bang;

tuttavia, stelle che si siano formate in tempi relativamente recenti o che si

stiano formando ai giorni nostri (come in effetti accade) hanno a disposizione

un materiale arricchito dalla precedente evoluzione di altre generazioni di

stelle, le quali hanno formato al loro interno gli elementi pesanti, che nella

tavola periodica degli elementi seguono appunto l'idrogeno e l'elio. Gli

astronomi si riferiscono a tali elementi come "metalli"; nel linguaggio

dell'astrofisica, quindi, tutti gli elementi chimici diversi dall'idrogeno e

dall'elio (e perciò anche, ad esempio, l'ossigeno, il carbonio, l'azoto e così

via) sono considerati metalli. È possibile quindi valutare l'età di una stella

osservata misurando, per mezzo della spettroscopia, l'entità del suo contenuto

di metalli; si nota allora che, ad esempio, le

vecchissime stelle degli ammassi globulari,

(il

termine “molecolari” indica che al loro interno l'idrogeno si trova

generalmente sotto forma di molecola). Queste nubi hanno una massa media di

circa 100 000 masse solari e una densità dell'ordine di 500 molecole al cm

cubico. Il materiale di partenza è costituito essenzialmente da idrogeno, come

detto, ed elio, residui della nucleosintesi cosmologica avvenuta nel big bang;

tuttavia, stelle che si siano formate in tempi relativamente recenti o che si

stiano formando ai giorni nostri (come in effetti accade) hanno a disposizione

un materiale arricchito dalla precedente evoluzione di altre generazioni di

stelle, le quali hanno formato al loro interno gli elementi pesanti, che nella

tavola periodica degli elementi seguono appunto l'idrogeno e l'elio. Gli

astronomi si riferiscono a tali elementi come "metalli"; nel linguaggio

dell'astrofisica, quindi, tutti gli elementi chimici diversi dall'idrogeno e

dall'elio (e perciò anche, ad esempio, l'ossigeno, il carbonio, l'azoto e così

via) sono considerati metalli. È possibile quindi valutare l'età di una stella

osservata misurando, per mezzo della spettroscopia, l'entità del suo contenuto

di metalli; si nota allora che, ad esempio, le

vecchissime stelle degli ammassi globulari,

formatesi in un mezzo ancora piuttosto simile a quello primordiale, hanno un

bassissimo contenuto metallico, diversamente dalle stelle giovani, come il

Sole o quelle degli ammassi aperti.

formatesi in un mezzo ancora piuttosto simile a quello primordiale, hanno un

bassissimo contenuto metallico, diversamente dalle stelle giovani, come il

Sole o quelle degli ammassi aperti.

Non è ancora perfettamente chiaro quali fenomeni possano innescare la

contrazione del gas della nube per far avvenire la formazione di nuove stelle.

Uno dei meccanismi più interessanti proposti dagli astronomi per rispondere a

questo quesito è conseguenza dell'esplosione di una supernova nelle vicinanze

della nube stessa. L'esplosione, infatti, genera delle onde d'urto che

comprimono il gas e innescano la sua compressione nelle zone dove esso è più

denso. È comunque ipotizzabile che tali nubi non siano perfettamente omogenee,

e che quindi le regioni più dense tendano ad aggregarsi e ad attirare per

gravità la materia circostante. Continuando la contrazione, la temperatura

della regione centrale della nube aumenta, la stessa nube assume per ragioni

dinamiche una struttura a disco e la 'protostella' diventa sorgente di

radiazione infrarossa prodotta gravitazionalmente per effetto della

contrazione. In

questa

fase la stella produce un intenso vento stellare e, in particolare, emette

getti di materia nelle direzioni dei suoi poli. Questi getti si generano

perché il disco si comporta un po' come il coperchio di una pentola a

pressione e i suoi poli come le valvole della stessa, scaricando la pressione

accumulata.

questa

fase la stella produce un intenso vento stellare e, in particolare, emette

getti di materia nelle direzioni dei suoi poli. Questi getti si generano

perché il disco si comporta un po' come il coperchio di una pentola a

pressione e i suoi poli come le valvole della stessa, scaricando la pressione

accumulata.

I getti hanno una velocità superiore a quella del suono e si propagano nello spazio per un tempo dell'ordine dei l0000100000 anni; tale emissione può non essere uniforme nel tempo, ma può subire delle variazioni che ne aumentano o diminuiscono l'intensità. Quando la materia emessa nei getti entra in contatto con la materia fredda presente nel mezzo interstellare, viene bruscamente frenata, producendo un riscaldamento e generando delle onde di shock, le quali formano dei veri e propri fronti d'urto che si diffondono anche lateralmente al getto. Nelle regioni di collisione tra i getti e il mezzo interstellare si formano degli oggetti di forma irregolare, detti oggetti di Herbig-Haro (dai nomi degli astronomi George G. Herbig, americano, e Guillermo Haro, messicano), che hanno apparenza semistellare (per la verità più simili a una densa nebulosa) e masse dell'ordine delle 10 masse terrestri.

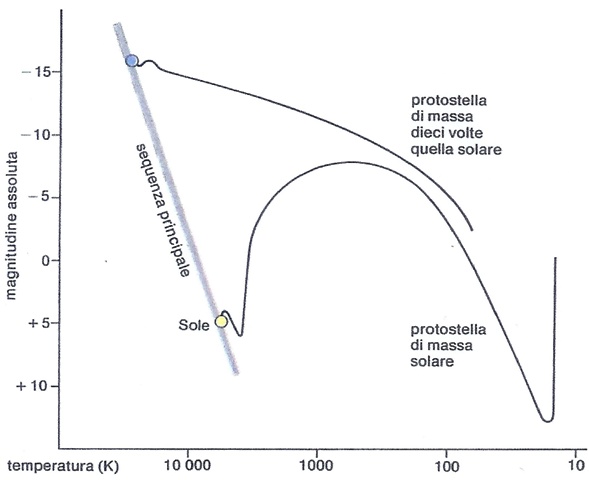

La

stella attraversa un periodo nel quale assume

le caratteristiche di una stella di tipo

T Tauri, dal nome del prototipo di questa categoria.

Si tratta di astri giovani, che hanno masse comprese tra qualche decimo e tre

masse solari, circondati da dischi di materia, residuo della loro formazione,

all'interno dei quali potrebbero generarsi dei

sistemi planetari. L'intenso vento stellare spazza via a poco a poco il

materiale residuo e la stella, raggiunta una temperatura interna di 10-15

milioni di gradi, raggiunge la stabilità ed entra, nel diagramma di

HertzsprungRussell (HR) , nella regione detta sequenza principale.

La

stella attraversa un periodo nel quale assume

le caratteristiche di una stella di tipo

T Tauri, dal nome del prototipo di questa categoria.

Si tratta di astri giovani, che hanno masse comprese tra qualche decimo e tre

masse solari, circondati da dischi di materia, residuo della loro formazione,

all'interno dei quali potrebbero generarsi dei

sistemi planetari. L'intenso vento stellare spazza via a poco a poco il

materiale residuo e la stella, raggiunta una temperatura interna di 10-15

milioni di gradi, raggiunge la stabilità ed entra, nel diagramma di

HertzsprungRussell (HR) , nella regione detta sequenza principale.

Gli studi teorici indicano che vi è una massa minima, di circa 0,08 masse solari (ovvero circa 80 volte la massa di Giove), perché un oggetto possa diventare una stella vera e propria. Gli oggetti con massa minore (fino a circa 30 volte la massa di Giove) sono destinati a diventare pianeti, mentre quelli di massa intermedia tra questi due valori sono oggetti strani, troppo grandi per essere considerati pianeti, ma troppo piccoli e quindi troppo freddi perché all'interno di essi possano avvenire le reazioni nucleari caratteristiche delle stelle; si tratta delle fantomatiche nane brune, oggetti scuri, poco luminosi e difficilissimi da osservare, che a volte vengono scambiati addirittura per pianeti molto massicci. Solo in tempi recenti, per mezzo del telescopio spaziale Hubble, si è avuta la prova osservativa dell'esistenza di questi oggetti.

Il telescopio spaziale è riuscito anche a riprendere diverse immagini che testimoniano le varie fasi di nascita delle stelle appena descritte. Nella nebulosa Aquila (M16) ha colto alcuni 'bozzoli' di stella in procinto di staccarsi dalla nebulosa all'interno della quale si stanno formando. Nella regione di Orione ha fotografato alcuni oggetti detti 'proplyds' (contrazione di Protoplanetary Disc) , che mostrano stelle in fase di formazione ancora circondate dal disco di materia nel quale si sono generate.